今回の取材は京都府の最北部、京丹後市にある「白杉酒造」。

京都駅から特急はしだて号の旅。

特急はしだては福知山まではJR。

福知山からはWILLER TRAINS(京都丹後鉄道)区間を走ります。

京丹後大宮駅で降りると、営業の岸田さんが出迎えて下さいました。

(ちなみに「玉川」でお馴染み「木下酒造」は同じWILLER TRAINS沿線、京丹後大宮駅から5つ兵庫県寄りのかぶと山駅のすぐ近くにあります。)

京丹後大宮駅から車で10分弱移動すると「白杉酒造」に到着。

木造建築の立派な佇まいです。

写真の右側に見えるのは樹齢400年の椎の木。

「白杉酒造」の繁栄をずっと見守って来た蔵の守り神です。

暖簾をくぐると中は販売スペースでした。

奥には酒がディスプレイされていました。

杉玉や桶で作られたテーブルは酒蔵ならではです。

このショーケースに並んでいるスイーツはパティシエ担当、蔵元の奥様の手作り!

酒粕や酒、リキュール等を使用して作られた「白杉酒造」オリジナルです。

造りのオフシーズンにはカフェも営業されます。

こちらは応接間です。

アンティークや建物の構造からも歴史のある蔵だということがお分かり頂けるのではないでしょうか。

こちらの方が「白杉酒造」の11代目蔵元、白杉悟(しらすぎさとる)さん。

蔵元杜氏として、蔵の一切を取り仕切っていらっしゃいます。

普段はとても温和な雰囲気の悟さんですが、酒の話になるととても熱い!

こちらは酒を搾る機械、通称ヤブタ。

A型という旧式です。

蔵の内部は土壁。

階段の手摺は竹。

歴史を感じます。

2階に上がって来ました。

こちらは麹室の前の枯らし場です。

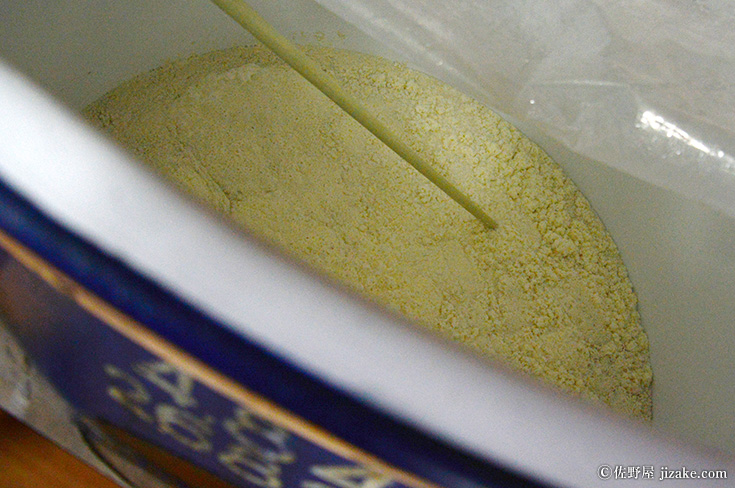

この麹に使われている種麹(モヤシ)は黒麹です。

この画像では分かりにくいですが、よーく見てみると米の1粒1粒にポツポツと黒い点があります。

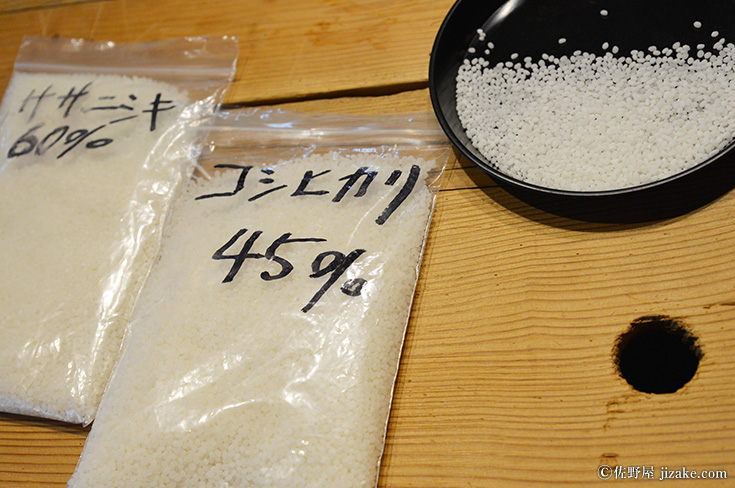

「白杉酒造」で使用されている米は酒造好適米ではありません。

我々が普段食べている食用米で酒造りが行われています。

ちなみに、丹後はコシヒカリの特A地区!

「白杉酒造」の目標は、食用米を用いてご飯のように料理に寄り添える酒を造ることです。

こちらのタンクの醪(もろみ)は先程ご紹介した黒麹で仕込まれています。

使用されている米はミルキークイーン。

白と黒で仕込まれた酒、出来上がりが楽しみです。

2日目の朝です。

これは甑(こしき)という機械で、米を蒸しています。

酒蔵の朝と言えば甑(こしき)からモクモク上がる水蒸気!

もうすぐ蒸し上がります。

さあ、蒸し上がりました!

この甑、蓋があるんです!

甑というと、甑布がプーッと膨らむイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?

こちらの甑は蓋が天井に吊り下げられているタイプ。

私も始めて見ました。

さあ、布が取り払われました。

眼鏡が曇るほどの湯気!

朝日に照らされ、米が輝いています。

蒸し上がった米をスコップで掘って行きます。

掘り起こした米は布を敷いた台車に移します。

ご覧下さい!

3人のフォーメーション!

息ピッタリ!

動きに全くムダがありません!

この台車は吸引式で、吸い込んだ外気によって蒸し米を放冷します。

冷ました米を一まとめにして布に包みます。

ところで皆様気付かれました?

蒸し米を処理されている皆様が青い手袋をされているのを。

これは4VG(4-ビニルグアイアコール臭)対策です。

4VGとはオフフレーバー(不快臭)の1種で、米が雑菌で汚染されると発生します。

そこで手袋をして、蒸し米を直接手で触れないように工夫されているという訳です。

布にくるんだ米を肩に担ぎ、隣の仕込み部屋に移動。

悟さんが仕込みタンクに移動している間、残りの2人は次の準備に取り掛かります。

米を運ぶエアシューターはありません。

全て手作業です。

この作業を何セットも繰り返します。

ここからは洗米の作業です。

まずは悟さんの奥様が米を計量します。

奥様は現在はサポートの立場ですが、結婚して蔵に入られた当初は主力として毎日作業に入られていたそうです。

米を10kgずつ袋に詰めた物を洗って行きます。

この洗米の作業、3人が呼吸をピッタリ合わせて同じ動作を行わないときちんと洗えません。

動作がズレると洗えない上に水がバシャっと掛かってしまいます。

画像では伝わり切らないかも知れませんが詳細は動画をご覧下さい。

タイマーが鳴りました。

洗いは終わり。

次はすすぎの作業です。

悟さんが水を掛けてすすぎの作業を行っている間に隣では洗米後のたらいを掃除。

その時にはもう1つのたらいに水が張られ、次の洗米がすぐ行える状態にあります。

奥では洗米された米に仕込み水を吸わせています。

最後に計量。

米や気温、湿度によってそれぞれの作業時間を微調整されています。

これらは全て過去のデータに基いて行われているのですが、計量時のブレはほぼ無いそうです。

つまり、目標通りの水分が吸水出来ているということになります。

データってスゴいですね。

洗米、吸水が終わった米は甑(こしき)の横の台車の上に広げられます。

ここで次の日の蒸しの作業を待ちます。

実は、取材時の洗米が28BY最後の洗米。

取材の翌日が最後の蒸し。

つまり、甑倒し(こしきだおし)です。

仕入れた米を全部蒸し終わったら甑倒し。

蒸した米を仕込み、全て搾り終えたら皆造(かいぞう)です。

作業の合間に少しお時間を頂戴しての記念撮影。

中央にいらっしゃるのが11代目蔵元で杜氏の白杉悟(しらすぎさとる)さん。

向かって左側の方が営業部長の岸田伸哉(きしだしんや)さん。

向かって右側の方が蔵人であり、白杉酒造で使用されている米の生産者でもある松本敏幸(まつもととしゆき)さん。

この3名が主力となって酒造りを行っています。

懇親会のお店に到着しました。

味ひとすじたつやさん。

丹後の地魚をメインに提供されているお店です。

まずは乾杯の酒を準備。

悟さんがワイングラスを準備して下さいました。

「白木久」はワイングラスで飲むのがオススメです。

カメラ目線で乾杯!

悟さん、笑顔が素敵でしょ?

って、言おうと思ったのですが若干緊張気味ですね(笑)

酒を飲んでほぐして貰いましょう。

地元丹後で水揚げされたサバのお造りです。

私、サバが大好物なので♪

生もと純米と合わせてみることに。

予想通り、バッチリ合ってました!

料理と酒が進むとご覧のように悟さんの笑顔が自然に。

先程の画像と比べて頂いても一目瞭然。

悟さんの酒の話はとにかく熱い!

そして、笑顔からは温かい人柄が滲み出ています。

「ウーーッ!マンボ!!」

まんぼうの腸の湯引きです。

適度に噛み応えがあって、食感がクセになります♪

次の日も朝から仕込み作業があるにも関わらず、遅くまでお付き合い頂きました。

悟さんと岸田さんの話が楽しくて楽しくて。

丹後の地魚と「白木久」とお2人のトークを満喫しました。

写真/清野達也

文/金巻 忍