すでにお届け日指定されている場合は、ご希望日に間に合わない場合がございます。何卒ご了承ください。

和可娘(わかむすめ) 新谷酒造

●山口県の山奥に無名の美酒発見!

佐野屋は「日本全国の稼働中の酒蔵全てを訪問しよう!」というプロジェクトを行っています。85蔵目にして無名の美酒を発見しました!

地酒蔵の中には東京等への試飲会に出席しない蔵もあれば、県外に必要以上に売り込みにいかない蔵もあります。

その土地まで足を運ばないと出会えない、という蔵も確実に存在します。

机上の情報、ネットの情報収集だけでは見落としてしまう銘酒も存在します。

「わかむすめ」という酒は東京や大阪にいて情報収集をしているだけでは出会えません。

山口県の「獺祭(だっさい)」よりも更に山奥に存在する小さな酒蔵。

そこまで足を運ぶ酒販店はなかなか無いでしょう。

誰も注目していない山奥の酒蔵が、人知れずこだわりの酒造りに挑戦し、美酒を造っているのですから面白いのです!

●四季醸造に蔵の将来を託す

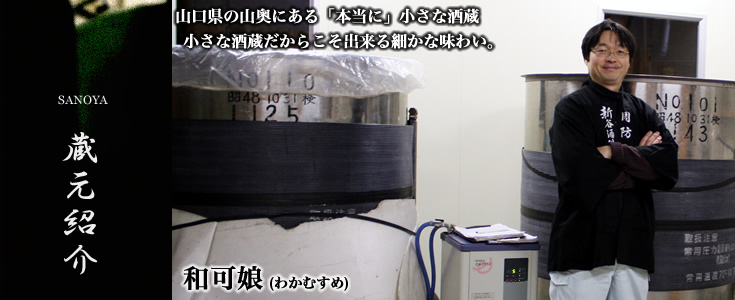

新谷酒造は山口県は徳地という山間部に位置する、昭和2年創業の3代続く蔵元です。

平成19年に高齢のため杜氏が引退。

その時は廃業を考えられましたが「その地域に残る、最後の酒蔵が姿を消すのは残念」と考えた3代目蔵元、新谷義直さんが自分一人で酒を造ることを考えます。

そこで、人件費が自分達家族の給料のみなら、少量生産でも経営の存続が可能なのでは?と考えました。

しかし、一人で酒を造ることは容易ではありません。

そこで、蔵元が決意したのが四季醸造でした。

右上の写真は四季醸造を行う仕込み蔵の外観です。

このプレハブ冷蔵庫の中で酒を醸しています。

●四季醸造のメリット

日本酒は「寒造り」と言われ、冬期に集中し1年分の酒を製造する習慣があり、それが伝統となっています。

四季醸造とは、大規模生産を行う蔵元が冬期だけではなく、季節を問わず酒造りが出来る醸造施設を設けたことから始まっています。

その為、機械的で伝統からは程遠いことが多いです。

良い酒を造る為の設備ではなく、量産をする為に設備、というように、地酒ファンには良くないイメージが付きまといます。

何故、こだわりの少量生産に四季醸造が必要なのでしょうか?

それは、1年を通してゆっくりとしたペースで酒造りが出来るというメリットがあるからです。

一冬という短い期間に1年分の酒を造る必要がありません。

通常の寒造りであれば、2日に1本、3日に1本というペースで仕込み行っていきます。

それに対し、四季醸造ではゆっくりしたペースで酒造りが行えるため、タンク1本の酒を仕込んだ後、そこで得られたデータを次の仕込みに反映させることが出来ます。

次のタンクの仕込みに取りかかる迄に、改善点を見付けることが出来る為、結果的にタンク1本ごとの仕込みがとても丁寧になります。

仕込みはとても小さく、わずか360kgという小仕込み。

写真のタンクは酒母ではありません。

仕込みタンクです。

出品酒クラスと比較しても極小仕込み。

小さ過ぎます。

これだけ小仕込みだと、面白い酒が次々に仕込めそうですね。

仕込みの規模が小さいが故に、面白い酒造りに挑戦しやすかったりと、高品質少量生産を四季醸造で行うことは小さな蔵にとってメリットがあったのです。

●頑張る蔵元を応援したい!

弊社がこの蔵を応援しようと思った理由は、単に小さい蔵が頑張っているだけではありません。

酒を試飲した際に「首都圏に通用する一定基準を超えた酒質」を持っていると判断したこと。

蔵が生産している酒の3分の2が純米酒以上で、無濾過原酒をレギュラー品として出荷している点にも注目しました。

現在は1カ月に1本のペースで酒を仕込み、「わかむすめ 純米あらばしり」の出荷量は前年対比160%で伸びているとか。

蔵元はゆくゆくは全量純米蔵になる方向で酒造りを計画しています。

しかも、単なる純米酒ではなく「無濾過生原酒」です。

弊社で取り扱っている酒は全て「蔵元直取引」です。

その理由は一般の酒販店では手に入らない特殊な酒のみを扱いたいからですが、「わかむすめ」はその基準にピタリと当て嵌まりました。

また、蔵元はとても穏やかな方です。

実際にお会いしてお話をさせて頂いた中で、穏やかな性格ながらも心にはしっかりとした芯を持ち、人間的に素晴らしい方であると感じました。

このような蔵元が造る酒を応援するのが弊社のやるべきことであると考え、日本酒ファンの皆様からも応援して頂きたいと思い、ご紹介致しました!

日本酒ファンの皆様、山口県の新進気鋭「和可娘(わかむすめ)」を是非とも一緒に応援して頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

販売はインターネットを代表する佐野屋が蔵元に代わって責任を持って行います。

蔵元との太いパイプにより、商品の安定供給を受けております。

インターネットでわかむすめをお求めの際は、是非とも地酒.COM、佐野屋をご利用下さい。

各種メディアの取材には喜んでご協力させていただきます。

取材のご依頼は「お問い合せフォーム」から。

またはお電話(072-840-2920)で。

地酒.COM 佐野屋は話題性のある酒蔵の情報を御提供致します。メディアの皆様の取材に御協力させて頂きます。

2023年8月

●第14回雄町サミットにて優等賞受賞!

「雄町サミット」とは日本最古の酒米である岡山県産「雄町」を原料にした日本酒が全国各地から集まる国内最大規模のイベントです。 「第14回雄町サミット」は2023年8月1日、ホテル椿山荘東京(東京都ホテル椿山荘東京)にて開催。

その結果、吟醸酒の部において「わかむすめ 牡丹 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」が優等賞に選ばれました。

2023年 5月

●「インターナショナル・ワイン・チャレンジ2023」にて金銀銅メダル受賞!

2023年4月24日から27日の4日間、ロンドンでにおいて世界最大規模のワイン品評会「インターナショナルワインチャレンジ2023」のSAKE部門の審査が執り行われました。

その結果、純米吟醸酒の部において「わかむすめ 牡丹 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」銀メダル、「わかむすめ 薄花桜 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」がCOMMENDED(大会推奨酒)、純米大吟醸酒の部において「わかむすめ 燕子花(かきつばた) 純米大吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」が金メダルを受賞しました。

2023年5月

●「全国新酒鑑評会」で入賞!

喜多酒造は2023年5月「令4酒造年度全国新酒鑑評会」にて入賞しました。

2022年 4月

●「インターナショナル・ワイン・チャレンジ2022」で銀銅メダル受賞!

2022年4月24日から27日の4日間、ロンドンでにおいて世界最大規模のワイン品評会「インターナショナルワインチャレンジ2022」のSAKE部門の審査が執り行われました。

その結果、純米吟醸の部において「わかむすめ 牡丹 純米吟醸」、「わかむすめ 薄花桜 純米吟醸」が銀メダル、純米大吟醸の部において「わかむすめ 燕子花 純米大吟醸」が銀メダルを受賞しました。

2022年8月

●第13回雄町サミットにて優等賞受賞!

「雄町サミット」とは日本最古の酒米である岡山県産「雄町」を原料にした日本酒が全国各地から集まる国内最大規模のイベントです。 「第13回雄町サミット」は 2022年8月30日にホテル椿山荘東京(東京都ホテル椿山荘東京)にて3年振りの東京開催。

その結果、吟醸酒の部において「わかむすめ 牡丹 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」が優等賞に選ばれました。

2020年8月

●「KURA MASTER 2020」にてプラチナ&金賞受賞!

「KURA MASTER」とはフランスで2017年から開催された日本酒のコンクール(品評会)です。

2020年8月31日、パリ市内で開催された「第4回KURA MASTERコンクール」は4名のMOF(フランス国家最高優秀職人章)ソムリエを含む、トップソムリエら51名の審査員が参加。

824銘柄の中から純米大吟醸酒部門において「わかむすめ 純米大吟醸 燕子花(かきつばた)」がプラチナ賞を受賞。純米酒部門において「わかむすめ Bunbun 無濾過原酒 瓶燗火入れ」、「わかむすめ 萌木(もえぎ) 純米吟醸 無濾過原酒 瓶燗火入れ」が金賞を受賞しました。

2020年 5月

●「全国新酒鑑評会」で入賞!

新谷酒造は2020年5月「令和元酒造年度全国新酒鑑評会」にて入賞しました。

2020年度の全国新酒鑑評会は新型コロナウィルス感染症拡大に伴う対応として、本来執り行われるはずの結審は中止となりました。予審の結果をもって入賞酒を決定し、金賞酒は選定されていません。

2019年 5月

●「インターナショナル・ワイン・チャレンジ2019」で銅メダル受賞!

世界最大規模のワイン品評会「インターナショナルワインチャレンジ2019」のSAKE部門の審査会がロンドンで開催され、9部門のトロフィー受賞銘柄が5月18日に発表されました。

その結果、純米吟醸酒の部にて「わかむすめ Bunbun」が銅メダルを受賞しました。

2018年 5月

●「KURA MASTER」にて金賞受賞!

「KURA MASTER」とはフランスで2017年から始まった日本酒のコンクール(品評会)です。

審査員は全員フランス人(ソムリエ、アルコール飲料のスペシャリスト、レストランやカーブの経営者、シェフ、料理学校など、飲食業界で活躍中のプロフェッショナルなど)。

全ての出品酒はブラインドティスティングにより審査され、純米大吟醸酒&純米吟醸部門、純米酒部門、にごり酒部門(デザートに合う)の3つの部門で評価されます。

2018年5月28日、2年目となる「KURA MASTER」の審査会が実施され、その結果「わかむすめ 月草(つきくさ)」が純米酒部門の金賞を受賞しました。

2013年 5月

●『ハナコ フォー・メン』Vol.10に「わかむすめ」が掲載。

世界最大規模のワイン品評会「インターナショナルワインチャレンジ2019」のSAKE部門の審査会がロンドンで開催され、9部門のトロフィー受賞銘柄が5月18日に発表されました。

2013年11月28日発売の『Hanako FOR MEN vol.10』の特集、「モテる日本酒。」に「わかむすめ」が掲載されました。